Blitz

X-Würfel

X-Würfel

Die sog. X-Würfel bestehen aus vier Blitzkolben mit jeweils einem vorgespannten Schlagbolzen, welche jeweils einen Zünder am Kolben auslösen. Die Schlagbolzen werden bei aufgesetztem Blitzwürfel mechanisch von der Kamera betätigt und der Blitz entzündet. Bei dieser Art von Einwegblitzen ist es nicht möglich, die Lichtmenge zu regulieren. Die Belichtung wird über die Blende an der Kamera eingestellt, außerdem ist die Leuchtdauer relativ lang, was dazu führt, dass man eine entsprechend lange Belichtungszeit benötigt. Heutzutage kommt der X-Würfel im Fotografenalltag nicht mehr vor.

Elektronenblitz

Bei den modernen Blitzgeräten handelt es sich um wieder verwendbare Elektronenblitzgeräte. Diese bestehen aus einer mit Xenongas gefüllten Röhre, welche durch eine elektrische Spannung zum Leuchten angeregt wird.

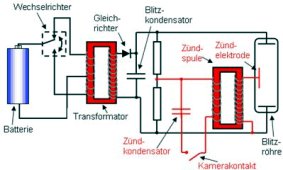

Aufbau eines Elektronenblitzes

Die Spannung der Batterie wird über den Wechselrichter in Wechselspannung gewandelt, damit diese vom Transformator hochtransformiert werden kann. Denn zum Auslösen des Blitzes braucht man eine hohe Spannung. Danach wird sie wieder gleichgerichtet und lädt den Blitzkondensator und den Zündkondensator auf. Wenn beide Kondensatoren geladen sind, ist der Blitz bereit.

Durch das Auslösen der Kamera wird der Zündkondensator entladen. Dadurch entsteht eine kurze Spannungsspitze, welche von der Zündspule noch einmal hochtransformiert und dann von der Zündelektrode in die mit Xenongas gefüllte Blitzröhre geleitet wird. Die hohe Spannung sorgt dann dafür, dass die nicht leitende Gasfüllung ionisiert wird und die Ladung des Zündkondensators abfließen kann. Dadurch wird das Xenongas zum Leuchten gebracht. Die Leuchtdauer der Röhre beträgt ca. 1/1000 s.

Leitzahl

Die Leitzahl gibt an, wie hell ein Blitzlicht ist. Umso höher die Zahl umso heller ist das Blitzlicht.

Die Leitzahl ist das Produkt aus Arbeitsblende und Motivdistanz, gibt also an, bei welcher Blende Objekte in einem bestimmten Abstand korrekt belichtet werden. Dabei wird meist von einer Filmempfindlichkeit von ISO 100/21° ausgegangen.

Die Belichtungszeit hat erstmal keinen Einfluss auf die Blitzbelichtung, da die Blitzdauer in der Regel äußerst kurz ist. Sie sollte nur mindestens so lang sein, wie die kürzeste Blitzsynchronisationszeit der Kamera.

Computerblitz

Computerblitz

Bei der Berechnung der Arbeitsblende aus Motivdistanz und Leitzahl werden weder die Reflexionseigenschaften des Motivs noch die Brennweite berücksichtig. Außerdem wird die Berechnung, wenn man zum Beispiel indirekt blitzt, relativ kompliziert. Das kann zu Fehlbelichtungen führen. Viel praktischer ist es, wenn die tatsächlich reflektierte Lichtmenge gemessen wird und die Leuchtdauer des Blitzes darauf hin gesteuert wird.

Die so genannten Computerblitzgeräte verfügen zu diesem Zweck über einen Thyristor im Stromkreis des Blitzkondensators. Damit ist es möglich, die Spannungszufuhr zur Blitzröhre zu unterbrechen und damit den Blitz zu stoppen, wenn das Motiv genügend belichtet wurde. Um die Belichtung zu messen ist entweder zusätzlich ein Lichtsensor im Blitz integriert oder die Blitzelektronik greift auf die Daten des in der Kamera eingebauten Belichtungsmessers zurück. Dies ist vor allem bei Spiegelreflexkameras mit TTL-Lichtmessung sinnvoll.

Die nicht verbrauchte Energie des Blitzkondensators kann dann für die nächste Blitzauslösung verwendet werden, d.h. es werden die Batterien geschont und das Bitzgerät ist schneller wieder einsatzbereit.